Liner Note Noise Assault Vol 1 Atau Pledoi Seorang Bapak yang Kesusahan Menyelipkan Musik di Hidupnya

Sebuah akal-akalan menulis liner note tanpa harus banyak membahas hal-hal teknis tentang musik.

I

Sampai ujung 2019, saya masih yakin kalau trayektori selera musik saya bakal seciamik ini: muda diiringi Mastodon, lantas menua dengan Marillion.

Lalu, pandemi tiba begitu saja. Mulanya, di awal pageblug, saya percaya betul trayektori di atas bakal terjaga sesuai rencana. Malah, begitu WFH diberlakukan nyaris di semua kantor, saya menyambutnya dengan suka cita. Salah satu dari sekian alasannya: WFH menihilkan keharusan mandi pagi, pakai celana panjang, atau mencopot headset saat rekan kerja melempar joke-joke konyol agar keakraban tim bisa tercipta. Dengan demikian, bekerja seharian sambil menyelami album-album panjang dengan konsep njelimet—90 persennya jelas bercorak progressive rock—adalah sebuah keniscayaan.

Nyatanya, saya kecele. Habis-habisan, saya di-prank Pandemi. Headphone memang terus nangkring di kepala sepanjang jam kerja. Tapi, yang mengalir dari headphone ke gendang telinga adalah audio rapat yang tak kunjung berhenti.

Efeknya, jam lowong untuk menyimak album panjang—atau manjadikannya background music—jadi menyusut jauh. Syahdan, musik kini hanya menyala di jeda antar meeting yang durasinya merentang dari 10 hingga 30 menit. Itu pun masih harus bersaing dengan jadwal momong anak, makan siang, atau sekadar nonton seri dokumenter pendek di Netflix.

Mau tidak mau, kompromi harus dilakukan. Kebiasaan menikmati musik dimodifikasi sedikit. Seperti pasangan ganda putra bulutangkis Ahsan/Setiawan yang bermain ekonomis dan menghindari rally-rally panjang, saya meninggalkan album-album panjang dan band-band prog-rock. Kini, kuping saya lebih akrab dengan EP, kompilasi, dan band-band grindcore.

Pendeknya, Selamat tinggal De-loused In the Comatorium, selamat datang Scum!

II

Saat datang tawaran untuk menulis liner note Noise Assault Vol 1 dari Grieve Records, saya ragu bukan kepalang. Musababnya ada beberapa. Pertama, pengalaman menulis (musik) saya mentok di level zine atau media bekas zine. Kedua, belakangan saya hidup dari menulis microcopy—kalimat pendek pemandu pengguna produk/aplikasi digital. Melekat pada profesi ini adalah sebuah trade off: lahannya cukup basah tapi kebiasaan menulis panjang terkikis. Ketiga, saya sekarang lebih pede membedah Cocomelon ketimbang Coheed and Cambria, Communic, atau Confessor.

Tapi, akhirnya tawaran itu saya iyakan saja. Lagian, siapa coba yang mau melewatkan kesempatan menulis liner note label sebermartabat Grieve Records?

Berikutnya, tinggal memikirkan siasat untuk mengkhatamkan Noise Assault Vol 1. Ini bukan perkara enteng buat saya. Belakangan dengan jadwal yang mencekik, mengonsumsi musik tak ubahnya—meminjam lirik Homicide—menciptakan kemungkinan di ruang ketidakmungkinan.

Untungnya, Noise Assault Vol 1 adalah sebuah kompilasi. Jadi seharusnya, bisa disantap dengan cara berbeda dari sebuah LP. Jika sebuah album panjang kadang perlu didengarkan dari awal sampai akhir dalam sekali duduk, Kompilasi bisa dicemil ala carte. Asumsi brutalnya begini: kompilasi pada hakikatnya adalah sekumpulan single yang kadang dipayungi konsep yang lebih besar. Jadi, bukan dosa besar untuk memamah tiap lagunya secara terpisah.

Dan, dengan metode ala carte itulah saya bisa menamatkan Noise Assault Vol 1.

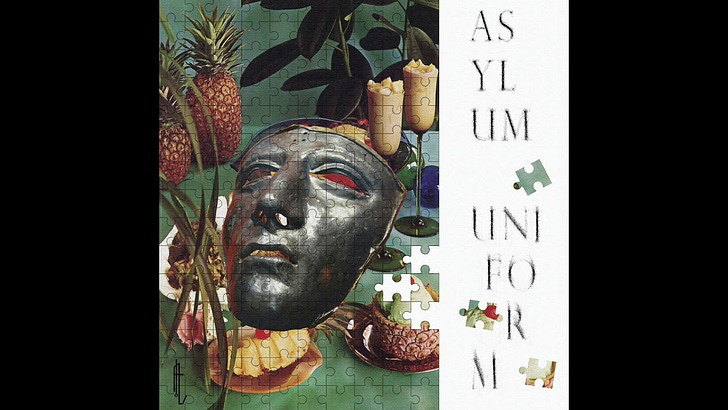

Seingat saya, nomor-nomor bengis yang masuk kuadran black/thrash metal gorong-gorong atau death metal kuno dari Ancient, Bloodfed, World Domination serta Masakre saya kumandangkan pagi-pagi buta sebelum anak dan istri terjaga. Telinga dua orang paling saya sayangi tak sebaiknya diteror lagu-lagu mengerikan seperti ini. Lagu-lagu ngebut SpeedX, Kvltzeon, dan Ratrace digas penuh saban jeda singkat antara meeting tentang komponen desain aplikasi yang tak kunjung beres. Komposisi milik Elektre, Succubus, atau Asylum Uniform yang terasa lebih ringan kerap saya geber sebagai musik latar saat menulis microcopy. Bagaimana dengan Enola dan Sunlotus? karya dua band itu saya nikmati sebelum tidur, tepat saat otak tak punya pilihan lain kecuali dibenamkan dalam layer-layer feedback yang menenangkan.

Lalu, efektifkah metode ala carte ini? Entahlah. Tidak ada matrik yang bisa dijadikan modal menjawab pertanyaan barusan. Namun, setidaknya, metode ini membantu saya mendengarkan secara menyeluruh Noise Assault Vol 1 sembari mengusung perlawanan kecil-kecilan.

Sejak 2018, saya menjalani peran ayah seorang anak perempuan manis. Meski masih jauh dari status ayah ideal, rasanya saya bisa memastikan bahwa menjadi orang tua adalah lomba tarik tambang abadi. Pesertanya jati diri kita dan peran menjadi orang tua. Satu hari, jati diri kita menang. Kali lain, ia mengalah pada peran menjadi orang tua. Begitu saja terus. Yang bikin berabe, lomba tarik tambang ini kerap dibebani anggapan bahwa menjadi orang = mengubur identitas diri kita sebelumnya. Sosok anak metal misalnya, kudu redup demi munculnya sosok bapak kalem, care, dan mengayomi—seakan keduanya saling bertentangan. Dalam konteks inilah, perlawanan saya menemukan titik toalaknya. Praxis ngemil Noise Assault Vol 1 disela-sela kesibukan menghidupi peran orang tua bolehlah dibaca sebagai kemenangan kecil sekaligus perlawanan atas stigma konyol barusan.

Perlawanan saya lancarkan memiliki sengat lebih karena—seperti yang ditulis Reno Surya—rilisan terbaru Grieve Records ini adalah sebentuk jari tengah pada ikon-ikon kultus dan fasisme. Yang saya lakukan hanya membelokkan energi subversif itu guna menggayang setan-setan yang mengangkangi kami para orang tua amatir.

Namun, sekuat apapun glorifikasi atas siasat saya mengkhatamkannya, idealnya kompilasi ini memang dinikmati secara menyeluruh.

Peanhead, reviewer metal lokal ternama, memuji betapa tracklist Noise Assault Vol 1 disusun dengan penuh perhitungan. Hasilnya, kompilasi ini mengalir dengan sempurna jika dinikmati dari awal hingga akhir. Namun, bisa jadi sensasinya bisa jauh melampui itu—hal yang hingga liner note rampung tidak mampu saya pastikan.

kita tahu Grieve Records dan Rossi Music adalah dua sisi mata uang. Tak ayal, list pengisi Noise Assault Vol 1 sebelas duabelas dengan line up WHMH Fest—gig tahunan di Rossi Music garapan Grieve Records. Jadi, jangan-jangan, mendengarkan kompilasi ini secara khusuk dan menyeluruh bakal melempar saya kembali ke Rossi. Lengkap dengan WC jongkoknya, AC yang hembusannya tak terasa bila ruangan penuh, atau “akamsi” yang ujug-ujug nongol di tengah moshpit.

Harapan saya cuma satu: jika itu terjadi, semoga saya bisa membayangkan sepatu yang saya pakai Saucony, bukan Kasogi.

III

Dua hari lalu, saya masih terjaga saat jam menunjuk pukul 2 pagi. Seruni tidur terbatuk-batuk. Saya berjaga memastikan ia baik-baik saja. Kuping saya disumpal headset. Stab, lagu milik Knife entah sudah berputar berapa kali.

Di layar HP, postingan tentang Omicron—varian baru Covid-19 yang ganas—belum selesai saya baca. Sepertinya, hidup masih gelap sampai waktu yang belum ditentukan.

Malam itu, saya mengalibrasi ulang trayektori baru selera musik saya: Muda dihabiskan bersama Mastodon, menua (untuk sementara) diiringi Knife, Celeste, atau World Domination.

Steve Hogarth cum suis bisa menunggu di tahun-tahun yang lebih terang.

Tulisan ini awalnya tayang akun instagram Grieve Records. Saya memuat ulang di nawala ini sebagai usaha mengarsip sejumlah tulisan dalam satu rumah. Lantaran kemampuan menulis yang buruk, saya kerap membuat kesalahan—saltik, kalimat yang terputus, paragraf tak masuk akal, atau sejenisnya. Sadar akan hal ini, saya melakukan pembetulan di sana-sini agar liner note ini jauh lebih layak baca.

cerita yang menarik. masa pageblug memang mengubah banyak hal.